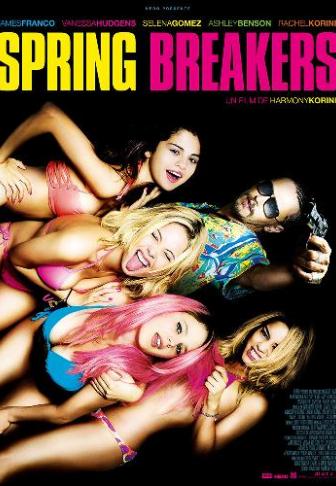

Spring Breakers a 10 ans. En mars 2013, Première avait rencontré toute l'équipe, notamment encontre son réalisateur provocateur Harmony Korine.

Joyeux anniversaire, Spring Breakers ! Début mars 2013, Première avait beaucoup aimé ce film provoc' de Harmony Korine (Gummo, The Beach Bum), et avait pour l'occasion rencontré son réalisateur, ses comédiennes phares (Selena Gomez et Vanessa Hudgens) et son acteur James Franco. Voici notre critique, ainsi que l'interview de Korine.

L'avis de Première : Quatre naïades en bikini brandissant un flingue. Issue du cerveau déviant d’Harmony Korine, cette image d’innocence corrompue est la raison pour laquelle le réalisateur de Gummo a posé sa caméra en Floride. La bonne idée a été de prendre des actrices au visage juvénile telles que Selena Gomez et Vanessa Hudgens, stars de Disney Channel, pour les faire s'encanailler en les parachutant dans l’enfer paradisiaque du spring break, avec pour guide un dealer à dreadlocks nommé Alien (James Franco, génial).

Que leur veut cet improbable personnage bardé de breloques bling-bling, sorte de parodie white trash de gangsta rappeur, mi-Belzébuth, mi-bouffon ? Korine laisse planer le doute, conférant au film une tension malsaine et réversible : du détournement de mineures par un mac pervers au putsch girl power (voir l’incroyable basculement d’une scène de fellation simulée), il n’y a qu’un pas, qu’un plan, qu’il s’agit d’imposer avec la manière. Or le style, c’est la matière première du cinéma « ultrasensitif » d’Harmony Korine qui, par la grâce d’un montage musical hallucinogène, délivre un stupéfiant conte dark.

Bien et mal, rap hardcore et pop guimauve, fantasme MTV et cauchemar sous acide s’y télescopent pour entrer en résonance, puis en transe, composant un trip hypnotique dopé aux grosses basses et aux fulgurances poétiques. Ici, un braquage nocturne éclairé aux néons flashy ; là, une émouvante reprise d’une ballade de Britney Spears. Mélodie, tempo, Harmony.

James Franco : "De Oz à Spring Breakers, c'est ce qui s'appelle un grand écart"

Rencontre avec Harmony Korine, initialement publiée le 6 mars 2013 :

Comment un cinéaste habitant à Nashville, dans le Tennessee, se retrouve à réaliser un film sur le spring break ? C’est étrange, je sais. Je n’y ai jamais participé quand j’étais jeune, mais plein de gamins du coin y allaient et me racontaient leurs exploits. De toute façon, le sujet m’intéressait surtout pour sa dimension métaphorique, il n’était pas question de faire un exposé sur le spring break. C’est ce qu’il représente que je voulais creuser : le rêve, le chaos, l’abandon, les désillusions... Son côté graphique, avec cette overdose de couleurs, m’attirait aussi énormément. Il y a quelque chose d’hypnotique dans les images que vous voyez là-bas.

Comment vous est venue l’idée du film ? Je ne sais pas comment elle m’est apparue, j’ai eu une vision : quatre filles en bikini, portant des cagoules roses et braquant des touristes. J’ai commencé à construire une intrigue autour de ça et je me suis demandé dans quel endroit on pourrait assister à une telle scène. C’est alors que j’ai pensé au spring break et à la Floride.

Au-delà de la claque visuelle, Spring Breakers surprend par sa dimension presque philosophique... Ça me fait plaisir de l’entendre.

Dès le premier plan, vous montrez le côté très photogénique de ce moment, mais aussi sa laideur sous-jacente. Cette dualité m’intéressait énormément. Depuis mon premier long métrage, je suis obsédé par la cohabitation entre la beauté et la laideur, et la facilité avec laquelle leurs rôles peuvent s’inverser. J’ai toujours cherché à explorer ça. Je peux être en adoration devant quelque chose qui va horrifier les autres et parfois être répugné par un truc qu’ils trouvent attractif.

C’était flagrant dans Gummo, où la poésie pouvait naître des situations les plus sordides. Je déteste les gens qui portent des jugements, qui décident que telle chose est bien et qu’une autre est mauvaise. Je préfère naviguer au milieu pour traquer l’ambiguïté, soulever des questionnements, ou juste créer, des sensations inattendues.

Spring Breakers est d’ailleurs une pure expérience sensorielle. C’est ce que je voulais : solliciter tous les sens du spectateur en permanence, les entrechoquer pour qu’il ne soit jamais à l’aise devant l’écran. J’ai demandé à mon monteur d’assembler les images de façon à ce qu’on ait l’impression, en regardant le film, d’être au volant d’une voiture de course dont il faudrait changer les vitesses sans arrêt. Dès que vous avez l’impression de pouvoir rouler quelques kilomètres en troisième, tranquille, on enclenche soudain la cinquième.

Benoît Debie, votre directeur photo, a-t-il fait partie du projet dès le départ ? Je rêvais de collaborer avec lui depuis longtemps. C’est un magicien. La première chose que je lui ai dite, c’est que je voulais qu’on ait l’impression que le film avait été éclairé avec des bonbons. Qu’on ait envie de lécher l’image.

La musique joue aussi un rôle crucial… Le film entier devait baigner dans la musique. On en entend d’ailleurs 88 minutes sur les 90 que dure Spring Breakers. J’ai fait appel à Skrillex car il appartient à cette culture, les gamins que vous voyez à l’écran écoutent ses morceaux. Il a un son très agressif, mais en même temps très pop et accrocheur. J’adorais l’idée de l’associer à Cliff Martinez, l'un de mes compositeurs préférés, qui possède un style unique, proche de la transe.

Le personnage de James Franco est-il un moyen de critiquer l’état actuel du rap, qui a complètement abandonné sa dimension politique pour véhiculer des clichés ? Le hip-hop m’intéresse plus que jamais car il a atteint un dépouillement que je trouve captivant. Cette musique a été distillée pour être réduite à sa forme la plus vile et la plus basique. Et je ne peux pas m’empêcher d’être fasciné par un art qui ne traite plus que des quatre mêmes thèmes, encore et encore : le sexe, la drogue, la violence et l’argent, qui sont également ceux que j’aborde dans le film. Venant du sud de l’Amérique, j’ai toujours détesté la musique des Blancs qui jouent de la guitare. J’ai grandi en écoutant des groupes comme Public Enemy ou De La Soul, mais je dois avouer que je préfère le rap d’aujourd’hui, qui fonctionne à l’énergie pure. Les gens n’ont plus envie qu’on leur assène un message.

En parlant de message, Spring Breakers évoque aussi la pornographie des armes aux États-Unis... Oui, et celle de l’argent. Le personnage de James Franco est à fond là-dedans, mais il a presque une approche de poète par rapport à ça. Il en fait même quelque chose de transcendantal. Le film s'intéresse à la collision entre le gangstérisme et le mysticisme.

C’est votre oeuvre la plus grand public, dans un sens. Quel genre d’accueil espérez-vous ? Je me pose très sincèrement la question, et je ne sais pas du tout à quoi m’attendre car je n’ai pas trouvé d’élément de comparaison. J’espère que les gens seront divertis par le film. Je l’ai vraiment conçu dans ce sens, pour qu’il soit également vécu comme une expérience physique, qu’il provoque presque l’effet d’une drogue.

Je suis curieux de voir les réactions de ceux qui vont y aller uniquement pour regarder des nanas en bikini... Moi aussi !

C’était l’intention ? Aguicher pour mieux surprendre ensuite ? Bien sûr.

Y a-t-il une part de vous qui se frotte les mains à l’idée de prendre à contre-pied les fans de Selena Gomez et de Vanessa Hudgens ? Vous plaisantez ? Évidemment que ça me plaît ! C’était même, pour moi, l'un des aspects les plus excitants de ce projet. Je réalise des films depuis un bout de temps maintenant et, pour la première fois, je sais que le grand public va découvrir mon boulot grâce à la présence de ces filles.

C’est marrant car Robert Pattinson, à qui vous avez montré Spring Breakers l'été dernier, m'en a ensuite longuement parlé. De la même manière qu’il a initié une partie de ses fans à David Cronenberg en tournant Cosmopolis, vos actrices vont vous donner accès à un public totalement différent de celui qui vous suit. Je trouve ça génial. Les frontières sont en train de disparaître, on ne pourra bientôt plus parler de mainstream et d’underground. On sera tous au même niveau. C’était l'un de mes parti pris sur ce film : utiliser toutes ces cultures différentes, les mélanger, secouer et voir ce que ça allait donner.

Ça vous étonne que des acteurs comme Pattinson ou Vanessa Hudgens soient attirés par votre cinéma ? Je suis surpris, oui. Surtout au sein de ce business corporatisé à l’extrême où, dès qu’un acteur tente de s’extraire du moule, toutes les sangsues qui vivent à ses crochets font tout pour l’en dissuader, le menacent en lui disant qu’il ne gagnera plus jamais vingt millions par film s’il se fourvoie dans ce petit projet indé. Il existe un mécanisme vicieux conçu pour décourager le moindresursaut créatif. Lorsque vous voulez entrer en contact avec certains comédiens, il faut parfois être prêt à affronter d’abord une véritable armée d’abrutis.

Vos jeunes actrices étaient-elles entourées d’une horde de publicistes pendant le tournage ? Non, je n’ai pas eu ce genre de problèmes. Je sais très bien comment me montrer assez inhospitalier envers certaines personnes. (Rire.)

Interview Mathieu Carratier

Commentaires